原標題:返鄉“天之驕子” 完美人生答卷

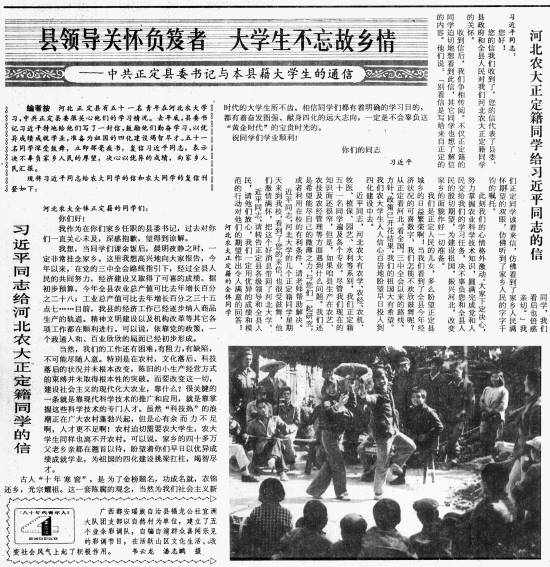

1984年3月13日中國青年報2版版樣

1984年4月,河北農業大學部分正定籍同學合影。照片由河北農業大學農經系1985屆畢業生米令月提供 早在31年前,還在河北農業大學讀書的51名正定籍大學生,便成為本報報道的新聞人物。 1984年3月13日,中國青年報在2版頭條位置以《縣領導關懷負笈者 大學生不忘故鄉情——中共正定縣委書記與本縣籍大學生的通信》為題,報道了這51名大學生與家鄉縣委主要領導通信的新聞。 1983年12月,時任正定縣委書記的習近平在信中告訴他們:“農村迫切需要農大學生,農大學生同樣也離不開農村。” 他們在回信中表示:“我們一定用優異的成績和模范的行動,對正定縣各級領導和全縣人民的期待,作出令人滿意的回答!” 之后,作為河北農大1984屆至1987屆大學生,他們陸續畢業,其中有26人回到正定——如同田野結出果實,重又化作種子播向大地。 他們每個人的職業軌跡各不相同:有的成為國家級首席專家,有的做了農民信賴的莊稼醫生,還有的在基層中學一干多年…… 30年后,在基層“土生土長”的他們,依舊“土氣”難脫。 腕 兒 李潤需被同事公認為業內的“腕兒”,這不僅因為她的名字經常同一連串專業技術頭銜一起出現,在年輕同事看來,她的厲害之處更在于:從基層上報的浩如煙海的數字中,她總能一眼就看出隱藏其間的“貓兒膩”。 比如,李潤需知道韭菜灰霉病是種溫室病害,不應發生在8月;比如,她深知專門禍害茄子的茶黃螨只有在顯微鏡下才會“現形”,因而只能統計“被害率”,不可能得出“百株多少頭”的數字……這是一位在基層歷練過的“腕兒”。 但上世紀80年代,作為正定縣農業局恢復高考后分配來的首個植保專業本科生,她到基層工作,可謂頗多曲折。 李潤需先被分到石家莊地區,地區植保站挑選了幾個五大三粗的小伙兒,她則被分回正定縣植保站;縣植保站的老站長,見到她這個新分來的女大學生,也只勉強撂下一句話:先試用一個月吧。 當時,在很多農村出身的老技術員眼中,父母均是教師的李潤需是個不折不扣的“嬌小姐”——皮膚白皙的她身高足有1米7,但體重就90來斤。 就在被質疑中,這個長著兩條大長腿的姑娘,走村串社干起了農業技術員。因為下鄉需要,父親給她買了輛龍鳳牌“二六”自行車,植保站則給她發了塊塑料布。 誰知頭一回下鄉做植保調查,李潤需就一個人被“扔”到了村里——生平第一次騎40里自行車,累得實在騎不回縣城的她,只得狼狽地在老鄉家借宿一晚。 至于植保站為啥發塊塑料布,等她到田間地頭監控病蟲害時,自己就找到了答案:往腰里一圍,遮住大長腿,免得露水把褲子打濕;有時雨水也會不期而至,前不著村后不著店,將塑料布頂到頭上,還能應應急。 一個月試用期很快就到了,沒人再提“嬌小姐”的事。 往返80里路,對李潤需來說不再是什么難事。有時到緊鄰正定的石家莊市區開會,她還會騎上丈夫的“二八”加重自行車——開完會順道把發的農藥、種子帶回來。 1991年,李潤需離開正定也正是因為石家莊市植保站急需了解基層的技術員。2000年,曾被質疑干不了“植保”的她更是當上了石家莊市植保站站長。 在正定縣農業技術領域一干30年的仝建偉,是比李潤需晚一屆的校友。科研院所“下來的”大專家給農民授課,他這個正定首席小麥專家也沒少陪同。 土壤、植保、栽培技術、肥料……大專家面對農民“連珠炮”似的提問,有時都難以招架,仝建偉這個正定縣“首席”則透著自信。“不敢說100%能解決農民提出的問題,也就解決個95%吧。”在他看來,“在某一領域,專家肯定研究得深,但我們的特長在‘雜’。” 常有人請仝建偉幫忙向農民推薦小麥良種,他只要拿眼瞄一下,就能知道在正定能不能推廣。 “這個品種每個穗40來個粒兒,一畝地有30來萬個穗兒。”他隨手拿起辦公室角落里的一株干枯的麥秧便告訴記者,穗兒大,需要基溫高,成熟晚,不適合正定,“我們正定的高產典型是每穗30來個粒兒,一畝地有50多萬個穗兒。” 因為隔三差五就在縣電視臺為大家解疑釋惑,仝建偉在街邊吃小吃時,常會被鄰桌的農民認出來。每當此時,他就會幸福感“爆棚”——因為在農民眼中,他絕對是讓人信服的專家“大腕兒”。 官 兒 重訪當年河北農大的這51名正定籍同學,不難發現:與“高產”各級首席專家形成較大反差的是,目前他們中“官兒”最大的僅有一位正廳級。 仕途發展,對這些當年奇缺的“天之驕子”,非不能也,實不求也。 李潤需畢業時,曾拒絕出任南樓鄉婦聯主任;1984年畢業的仝建偉,也堅決不干新城鋪鄉的團委書記。 當時敢于對組織安排表達異議,并非對崗位“挑肥揀瘦”,目的絕對單純:就想一心搞專業。這個理由,最終也得到了組織上的理解和支持。 1986年,同樣學植保專業的王金鳳,畢業一到正定縣植保站,就參與研究課題“利用灰色理論模糊數學測報病蟲害”。正干得熱火朝天的她,1987年被調往南牛鄉擔任團委書記。 群團工作也需要人才來做,但對專業,王金鳳依然感到不舍。 她將自己內心的困惑向植保站老領導傾吐,當時擔任縣人大代表的老領導,也為此向縣人大反映,甚至還投書當地期刊《女子世界》為她呼吁。 這件事在當時引發了不小的波瀾,甚至縣委組織部門出面專門給王金鳳做工作。 1990年,擔任南牛鄉主管農業的科技副鄉長后,王金鳳總算干回“專業”。那幾年,她帶領當地農民在全鄉推廣煙草種植。僅此一項收入,就占據了鄉財政的半壁江山。如今,王金鳳已是正定縣農牧局紀檢書記。 當年河北農大51名正定籍畢業生中回家鄉工作的26人,目前在正定工作的大都和王金鳳一樣,在當地農業、林業、畜牧等各部門一線獨當一面。 “當年基層太缺有知識、有文化的大學生了,特別是像我們這些經過基層歷練的——想不當‘官兒’都難。”其中一位“一不留神”當了官兒的畢業生,笑著向記者自我解嘲。 1984年畢業后到正定縣科委工作,從縣里到區里,肖玉良30多年來可謂在基層一路“摸爬滾打”。這位石家莊市裕華區委宣傳部部長,當年在基層工作時留下的“段子”,至今仍不時被同事提及。 有工作人員對上門做工作“撓頭”,便對肖玉良強調:他家的狗咬我怎么辦?他便頭也不抬地“支招”:那就帶上把鐵锨! 而今,他們臉上的青澀早已褪去,當年基層歷練給“為官”風格打上的烙印,卻難抹去。 正定縣委辦公室主任祁立廣是河北農大1985屆園藝系畢業生,他認為自己8年鄉鎮工作練就的最大本事就是:接得住農民發出的信息。 當年閑談中,一位農民看似無意的一句“這工作也沒啥難干的”,讓祁立廣這位北早現鄉黨委書記為有名的“亂村”找到了合適當家人。 如今已是河北省農業廳總獸醫師的馮雪領,每每謀劃一項工作時,還會習慣性地問自己:這樣的工作設計能在正定縣畜牧局“落地”嗎?更基層的鄉鎮畜牧站呢? 他笑稱,這是1985年從河北農大畢業后,在正定畜牧局工作兩年落下的“病根兒”。 范 兒 采訪仝建偉時,這位正定縣首席小麥專家不停地捋袖子看表。“有農民等著我下鄉看麥子呢!”語氣略帶不滿。見沒有“放”他走的意思,內心著急的他便不時拽起褲管兒,露出一雙蒙著厚厚塵土的黑皮鞋。 采訪結束后,他一邊鎖著辦公室的門,一邊對記者解釋:“我得快去傳達室看看,捎過來的麥種可別被人拎走嘍!”扔下記者,他一口氣“咚咚咚”沖下樓去。 同行的正定縣工作人員都被逗樂了——“這才是真正的專家‘范兒’。” 仝建偉的河北農大正定籍同學——中國農業大學教授曹兵海,更是“牛人”一個。 在參觀新疆一家大型屠宰場時,曹兵海曾指著一頭剛被宰殺的牛對屠宰場老板斷言:這頭牛沒喂好,去年兩次該喂草料時都沒給足。 老板不信,轉身問養牛人。養牛人回答:前一年當地干旱,玉米都旱死了,的確缺草料。 迎著老板和同行者投來的敬佩目光,曹兵海微微一笑:牛身上能賺錢的有110塊肉,哪個月草沒吃好,相應的肉都會有反映。 作為我國肉牛產業技術體系的首席科學家,這位“牛人”曾到日本喝過十幾年“洋墨水”,但和他的同門師兄一樣,至今“土氣”難脫。 2008年,現代農業產業技術體系管理辦公室要求每個體系上報本體系任務書,曹兵海專門為此寫了一封公開信。 他在信中直接將“‘分子’技術等這些好聽不好用,外行聽了新鮮、官員愛聽、農民不用的技術”稱為“‘驢糞蛋子’技術”,而且公開表示:“我們肉牛體系在任務書上至少在這一界一律不在實驗室內進行研究、只拿來實際應用,也就是進行實用性研究!” 他反對把“驢糞蛋子”技術寫進任務的原因很簡單:現代農業產業技術體系就是要根據產業需求來搞研究。“如果農民或養殖場不用這些技術,說明產業目前還不需要,還不具備產業經濟價值。” 這位“首席”還在信中“霸氣”地寫道:“肉牛體系不需要‘自娛自樂的技術’,而急需產業需要的實用技術。” 這封火力十足的公開信發出后,有人委婉地表示:話別說得太“實在”!而曹兵海只是報以“呵呵”。 1984年,家鄉正定曾邀請還在讀大四的曹兵海和同學利用暑假回縣搞社會實踐。在他印象中,當時年輕的縣委書記在動員會上對他們提出的要求就是把調研報告寫得“實實在在”——不要寫贊美的話,多寫政府部門沒掌握的情況和哪些方面需要改進。 而在此之前的1983年年底,這位縣委書記在寫給他們的信中,談到改變農村落后面貌時曾表示:“很關鍵的一條就是靠現代科學技術的推廣和應用,就是靠這些掌握科學技術的專門人才。” 32年已過,曹兵海和同學依然清晰地記得當年那封手寫書信的落款——“你們的同志習近平”。(樊江濤) |